Теории эволюции

«Жизнь есть частичная, непрерывная, прогрессирующая, многообразная и взаимодействующая со средой самореализация потенциальных возможностей электронных состояний атомов».

Дж, Бернал

-

2026-01-24 14:28:18Тезисы выступления Сьюзен Блэкмор о мемах и «Т‑мемах» Определение мема. Мем — это информация, которая копируется

-

2026-01-22 09:44:54Теория естественного отбора Дарвина основана на трёх простых фактах: изменчивости организмов, влиянии этой изменчивости на приспособленность и н

-

2025-11-05 08:25:08

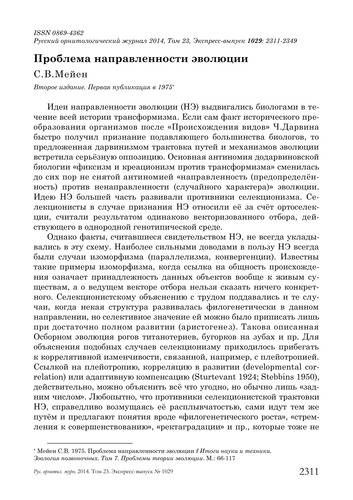

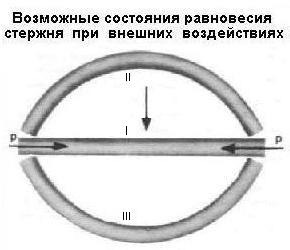

Проявления направленности эволюции весьма разнообразны и распространены очень широко. По-разному понимается и сама проблема направленности. При расширенном понимании к проявлениям направленности относят и общую тенденцию прогрессивного усложнения организмов в ходе эволюции, и такие более частные процессы, как дифференциацию и интеграцию у животных нервной системы (Шмаль-гаузен 1969). Некоторые авторы считают, что можно говорить о телео-номичности (объективной целенаправленности) процессов развития живой природы в целом, различая два их типа: онтогенез и эволюцию (Сутт 1975, 1977); при этом утверждается, что объективной целью эволюции (микроэволюции, видообразования) является улучшение адаптации под давлением естественного отбора. Такая позиция сглаживает принципиальное различие между направленностью онтогенеза, в механизмах которого запрограммировано будущее состояние, и филогенеза (Мауг 1974; Тахтаджян 1966). Нам кажется более правильным не столь широкое представление о телеономичности или направленности эволюции.

-

2025-07-30 21:04:18

Гея — греческая богиня, которая вывела мир из хаоса. Гипотезу Геи выдвинул английский ученый Джеймс Лавлок, работавший в НАСА в начале 1960-х годов, в период, когда только начинались поиски жизни в Солнечной системе. Исходя из того факта, что земная атмосфера значительно отличается от атмосфер безжизненных планет, Лавлок утверждал, что наша планета и ее биосфера представляют собой некий живой организм. Он говорил: «Земля — больше, чем просто дом, это живой организм, и мы являемся его частью».

-

2025-07-24 20:05:22

Эрвин Шрёдингер в своей книге "Что такое жизнь?" рассматривал жизнь как физический феномен, акцентируя внимание на её способности поддерживать и увеличивать порядок в открытой системе, противостоя энтропии. Он считал, что живые организмы "упорядочивают себя", потребляя упорядоченность из окружающей среды и избегая термодинамического равновесия. В частности, Шрёдингер говорил о живой материи, как о "апериодическом кристалле", который кодирует информацию и способен к самовоспроизведению.

-

2025-07-22 12:16:38

Об Авторе

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, профессор РЭШ, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ

Автор более 130 научных публикаций по зоологии, палеонтологии, теории эволюции, исторической динамике биоразнообразия и другим направлениям эволюционной биологии. Медаль РАН по биологии. Премия X. Раусинга (1998 год). Внёс заметный вклад в развитие общей теории биологической макроэволюции и в математическое моделированиемакроэволюционных процессов. -

2025-07-22 12:08:53НЕКЛАССИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ. ФЕНОМЕН ЛЮБИЩЕВА д.б.н. С.В.Мейен, академик Б.С.Соколов, д.ф.н, к.ф-м.н. Ю.А.Шрейдер В известной книге

-

2025-07-20 18:11:34Во втором номере "Химии и жизни" за этот год (1981) опубликована интересная статья Е. К. Тарасова "Случайна ли эволюция

-

2025-07-20 06:56:07

С учетом современных открытий в естественных науках в статье пересматриваются модели эволюционного процесса, основанные на идее направленного (телеономического) развития биологических и биосоциальных систем. Систематизируются существующие телеономические (ортогенетические, номогенетические) подходы к эволюции, особенно российских ученых. Критически оценивается теория и методология неодарвинизма (синтетической теории эволюции), предлагающего в качестве главной действующей причины эволюционного развития изменения среды и объясняющего образование новых признаков (изменчивость, адаптация) случайной мутацией генов. Обосновывается, что биологические системы являются частично интеллектуальными, обладают широко исследованным «минимальным познанием» (minimal cognition), способны к сбору информации и направленному преобразованию себя и окружающей среды. Для описания когнитивных процессов у организмов, не обладающих нервной системой, используется парадигма телесно реализуемого, или воплощенного, познания (embodied cognition). Для объяснения природы развивающихся систем и системных переходов в эволюции в работе также используются понятия «распределенная деятельность» и «распределенное познание» (distributed cognition). В статье показано наличие в природе не только индивидуальной, но и системной, надындивидуальной целесообразности (например, у бактерий и общественных насекомых). В связи с этим традиционная модель эволюции снизу вверх (bottom-up evolution) — от элементов к системе — дополнена моделью эволюции/детерминации сверху вниз (top-down evolution) — от системы к элементам системы. Отмечается, что важную роль во взаимодействиях между системой и элементами играют социально-познавательные и информационные процессы, которые мало учитывались в предыдущих макроэволюционных исследованиях. В системных взаимодействиях показана также определяющая роль генетических и негенетических (эпигенетических) систем наследования. Они позволяют накапливать видоспецифичный опыт, обуславливают формирование инстинктивного поведения, обеспечивают общее воспроизведение структуры биологических и социальных систем.

-

2025-07-08 15:18:31

Александр Марков: Усложнение. Что важно еще сказать по поводу неоламаркизма и альтернативных теорий. Часто в эволюции происходит процесс, который внешне напоминает ламарковское наследование. Я хочу сказать, что обычная дарвиновская эволюция может порождать видимость эволюции по Ламарку. Это особенно выражено у животных со сложным поведением. Эта идея, она называется принцип Болдуина. Ее придумали в конце 19 века. Идея очень простая: изменившееся поведение создает новые направления отбора и морфологическая эволюция нашего тела может начать следовать за изменившимся поведением. И получается видимость эволюции по Ламарку. Что я хочу сказать? Появляется в экосистеме какой-то хищник, от которого жертвам можно спастись, только забравшись на дерево. И вот какой-то вид, например, который редко забирался на дерево, допустим, млекопитающие, обезьяна какая-нибудь, просто потому что она умная, она спасается на дереве. Они учатся в течение жизни, что когда появляется этот хищник, нужно залезать на дерево. Сначала они учатся в течение жизни, кто не успел научиться, того съедают. И если эта ситуация продолжается из поколения в поколение, то это традиция залезать на деревья при виде хищников, она сначала будет передаваться как культурная традиция, обезьяны будут учиться друг у друга, никаких пока изменений генома нет.

-

2025-07-08 14:40:29

Новые теории никогда не побеждали;

Просто вымирали сторонники старых.

М. Планк. -

2025-07-08 14:33:00

В теории Дарвина был существенный пробел – отсутствие механизма передачи полезных признаков по наследству. Вроде всё учтено, ведены термины, которые сейчас учат школьники – «групповая изменчивость», «индивидуальная изменчивость», однако, как говорили древние, «назвать не значит объяснить». Дарвин даже создал свою теорию наследования – теорию пангенезиса, настолько неудачную, что её нет смысла разбирать. Не отрицал он и возможности наследования благоприобретённых признаков по Ламарку. А между тем у критиков дарвинизма появился серьёзный аргумент – «кошмар Дженкина», как его позже назовут эволюционисты. Допустим, каким-то образом появилось полезное отклонение у одной особи некоторого вида. Примем его полезность за единицу. Но супругом данной особи будет особь обычная, потому у их детей полезного качества будет половинка, у внуков – четвертинка, у правнуков – осьмушка, и далее польза будет асимптотически приближаться к нулю. И отбору эту полезность подхватить и распространить не удастся. Дженкин рассуждал совершенно здраво, предлагая рассмотреть судьбу потомков белого человека, оказавшегося на острове, населённом неграми. Мулаты, квартертоны… каждый знает, как половинятся расовые признаки.

-

2025-07-08 13:40:47

В нынешней теории эволюции есть одно кажущееся противоречие: непрерывная эволюция приводит к дискретному результату - новым видам. Вряд ли кто-то станет спорить, что это следствие вымирания. По Ч.Дарвину, борьба за существование заставляет возникающие формы уходить от конкуренции, приспосабливаться к различным условиям, и это ведет к дивергенции. Так что виды должны отличаться в первую очередь по адаптивным признакам. Однако тот, кто хоть однажды знакомился с разнообразием видов не по Красной книге, где собраны представители с броской внешностью, знает, как трудно бывает определить видовую принадлежность найденного экземпляра. Озадачивает, что в определительных ключах почему-то указаны признаки, функциональное назначение которых часто непонятно. Неужели только такой узор на крыльях бабочек или раковин морских моллюсков конусов, форма зазубринок по краю листовой пластинки и длина шипов на пыльцевых зернах - основной результат дивергенции и только они обеспечивают выживание вида в природе? А если бы они были чуть-чуть иными?

-

2025-07-08 13:36:16

Теория конструктивной нейтральной эволюции

-

2025-07-08 13:28:06

Нейтральная теория молекулярной эволюции — теория, утверждающая, что подавляющее число мутаций на молекулярном уровне носит нейтральный по отношению к естественному отбору характер. Как следствие, значительная часть внутривидовой изменчивости (особенно в малых популяциях) объясняется не действием отбора, а случайным дрейфом мутантных аллелей, которые нейтральны или почти нейтральны.

-

-

2025-06-14 06:42:00

В курсе рассматриваются основные понятия современной эволюционной теории, механизмы и закономерности эволюционного процесса, экспериментальные, биоинформационные и другие методы изучения эволюции.

-

2025-04-29 17:07:10

Показано, что концепции направленной эволюции появлялись во всех развитых странах на всем протяжении истории эволюционной биологии в контексте самых разных биологических дисциплин. Выявлены основные аргументы их сторонников. В современных терминах сформулирована характеристика механизма направленности эволюции.

-

2025-04-23 05:33:50

В какой среде зародилась жизнь?

-

2025-04-20 12:44:19

В данной работе показано эволюционное развитие самоуправления биологических автоматов от простейших естественных структур до человека. Обосновано развитие субъектности управления от простейших центров самоуправления до виртуального множества сущностей в составе одной машины управления живым организмом. И вдруг оказалось, что жизнь на Земле находится в одном постоянном формате существования – глобального суперорганизма, состоящего из модулярных организмов, коллективов, образуемых отдельными унитарными субъектами. Независимо от уровня их развития. От клетки до человека. Здесь вырисовывается очень грустная для человека картина. Мы не можем оторваться от своего вирусного основания, от своей эволюции коллективного развития, от модулярного лидера во главе иерархии субъектов, от глобального информационного супер Эго… Это всё в нас. Навсегда.

-

2025-03-24 03:47:05

Возможно, считает Кондрашов, мы когда-нибудь научимся «чистить» геном от вредных мутаций, возвращая его в «идеальное состояние»: «Сейчас это звучит как фантастика, но 50 лет назад и секвенирование за две тысячи долларов выглядело фантастикой». По его мнению, человечество столкнется с этой проблемой в ближайшее время и будет вынуждено как-то ее решать. Пока же можно, по крайней мере, избавить своего ребенка от рисков позднего отцовства — мужчины могут замораживать свою сперму в молодом возрасте, чтобы потом использовать ее, когда понадобится. И в течение всей жизни быть «вечно молодыми» отцами.

-

-

2025-03-24 03:23:21

Предлагаемая вниманию читателя книга - принципиально новое пособие по эволюционной теории, альтернативное всем существующим, а также первый в мировой литературе опыт всестороннего и систематического рассмотрения причин научной несостоятельности классического дарвинизма, синтетической теории эволюции и других форм селекционизма. Одновременно достаточно полно проанализированы и переоценены открытия и достижения мировой эволюционной мысли недарвиновской и антидарвиновской ориентаций, начиная с истоков и до сегодняшнего дня, побуждающие к отказу от привычных стереотипов. Книга содержит также описание складывающихся основ системной модели эволюции живого, с привлечением последних достижений биоценологии, палеобиологии, экологии, общей теории систем, а также биохимии, классической и новой генетики, геносистематики, вирусологии, иммунологии и многих других дисциплин, которые еще не получили отражения в учебниках и руководствах по эволюционной теории. Первостепенное внимание при этом уделено механизмам эволюции, запускаемым в периоды биосферных кризисов. Книга написана простым, общедоступным языком, не отягощенным узкоспециальной терминологией. Для преподавателей, аспирантов и студентов биологических факультетов уни верситетов, академий и педагогических вузов, специалистов-биологов, философов, а также широкого круга читателей, интересующихся биологией, и, в частности, современным состоянием эволюционной теории.

-

2025-03-24 03:14:36

Серге́й Ви́кторович Ме́йен (1935 — 1987) — геолог, эволюционист, палеоботаник, доктор биологических наук, доктор геолого-минералогических наук.

В 1958 — 1987 сотрудник Геологического института АН СССР.

Выдвинул принцип хронологической взаимозаменяемости признаков в стратиграфии и концепцию глобального флорогенеза, основанную на анализе всего ископаемого материала по наземным растениям. Развил концепцию номогенеза.